Die Bega füllte den bis zu 26 Meter breiten Wallgraben

Auf seine Stadtbefestigung ließ Lemgo nichts kommen. Nach Angaben des Archäologen Johannes Müller-Kissing, der gerade am Schusterrondell in der Engelbert-Kämpfer-Straße die Ausgrabungen leitet (siehe oben), war das auch eine klare Ansage gegenüber dem Fürstenhaus in Detmold: Wir sind wer und können sehr gut auf eigenen Beinen stehen.

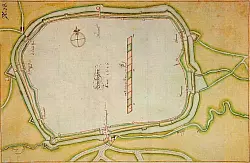

Ihren Höhepunkt erreichten die Wehranlagen rund um die Hansestadt im 17. Jahrhundert – dies zeigt unter anderem der berühmte „Schwedenplan“. Die kolorierte Federzeichnung aus dem Jahr 1646 dokumentiert den Stand der Stadtbefestigungsanlage Mitte des 17. Jahrhunderts. Nachdem während des Dreißigjährigen Kriegs mehrfach Truppen in der Stadt Halt gemacht und Lemgo einiges abverlangt hatten, eroberten schließlich die Schweden 1646 die Stadt. Diese wiederum hatten laut Johannes Müller-Kissing die weitere Ertüchtigung der Stadtbefestigung zum Ziel.

Bereits nach der Gründung Lemgos 1190 wurde die Stadt in der Folge mit einer Befestigung umgeben – anfangs ausschließlich mit einer Anlage aus Wällen und Gräben. Die dafür benötigte Erde wurde aus der Lemgoer Feldmark herbeigekarrt. Im Verlauf des 13. Jahrhunderts entstand dann nach Angaben der Abteilung für Stadtplanung im Rathaus die Stadtmauer und in der zweiten Jahrhunderthälfte gleichsam der Schutz für die Neustadt. Nach der Vereinigung der beiden Städte zur Gesamtstadt (1365) erfolgte der Ausbau der nun gemeinsam gestemmten Befestigung.

Ab dem Ende des 15. Jahrhunderts wurden die Stadtmauern mit Türmen verstärkt; 1519 wurde das Bollwerk am Neutor errichtet. Schlussendlich umgab den Wall ein bis zu 26 Meter breiter Wallgraben, der von der südlich an der Stadt vorbeifließenden Bega gespeist wurde. Sogar ein Innengraben wurde angelegt, für den das Wasser bereits ab dem Schloss Brake künstlich umgeleitet worden war.

Vor den Haupttoren der Stadt gab es spitzwinklig angeordnete Bastionen, die teils noch Anfang des 17. Jahrhunderts zu Ende gebaut worden waren. Mit dem Jahr 1650 waren die Ausbaumaßnahmen dann jedoch abgeschlossen. Ganz im Gegenteil: Gut ein halbes Jahrhundert später begann wie allerorten in Westfalen bereits der Abbruch der Befestigungsanlagen. Die Menschen trugen die Wälle teilweise ab, um die Gräben zu verfüllen. Ab 1854 musste die Stadtmauer dran glauben, die sich heute nur noch an drei Stellen präsentiert.