Detmold. Sechs Schülerinnen und Schüler der Schülervertretung sowie eine Lehrerin des Stadtgymnasiums haben sich Anfang Oktober in der Innenstadt getroffen, um die fünf im Sommer in den Boden eingelassenen Messingplatten, die sogenannten Stolpersteine, in der Fußgängerzone zu polieren.

Die Gedenksteine erinnern zumeist vor dem letzten frei gewählten Wohnhaus des auf ihnen verewigten, im Zweiten Weltkrieg ermordeten Opfers. Mit Politur und kleinen Stoffstücken in der Hand seien sie den staubig in der Sonne glänzenden Steinen zu Leibe gerückt, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Während auf dem Boden kniend und vollkommen vertieft die golden glänzenden Steine poliert worden seien, sei schließlich auch Joanne Herzberg zur Gruppe dazugestoßen.

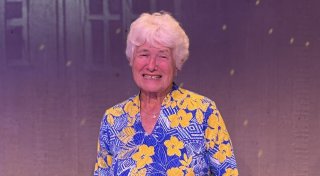

Sie sei der Grund für das Treffen gewesen, denn auf den Stolpersteinen stehen die Namen ihrer Familie, schreibt die Schule weiter. Joannes Erscheinen sei bei den Schülern und Schülerinnen nicht lange unbemerkt geblieben und so seien sie schnell mit der US-Amerikanerin ins Gespräch gekommen.

Joanne kam vor drei Jahren aus St. Louis, Missouri, nach Detmold, um den Spuren ihrer Familie auf den Grund zu gehen, wie sie nach dem Putzen der Steine beim gemeinsamen Mittagessen im Café um die Ecke erzählt habe. Im Laufe des Treffens seien viele traurige, aber auch schöne und lustige Geschichten geteilt worden. Die Schüler hätten Joanne Fragen vom aktuellen Wahlkampf in den USA bis hin zu ihrer Kindheit als „Deutsche“ in den USA in der Nachkriegszeit gestellt.

Während Joanne davon erzählt habe, wie ihr Vater bis zum Ende nie hätte über den Krieg reden können und dass sie sehr deutsch erzogen worden sei, hätten die Jugendlichen ihr gebannt an den Lippen gehangen. Auch als sie die Geschichte erzählt habe, wie ihre Urgroßmutter sich zusammen mit ihrer Familie 1942 auf dem Detmolder Marktplatz habe einfinden müssen und dann nach Theresienstadt deportiert worden sei, von wo sie nie wieder den Rückweg angetreten habe, hätten die Schüler und Schülerinnen gebannt zugehört. Joannes Vater Fritz, der im Jahr 1939 mit 17 Jahren durch einen Kindertransport Deutschland habe verlassen können, sei der einzige der Familie gewesen, der den Holocaust überlebte.

Für alle sei es es ein aufschlussreicher Tag gewesen, an dem viel gelacht, erzählt, aber vor allem nachgedacht worden sei und alle seien sich einig gewesen: „Genau das sollte man immer und immer wieder tun, damit sich eine solche Tragödie niemals wiederholt.“