Lemgo. Das Tötungsverbot von männlichen Küken bringt für viele Brütereien in Deutschland Probleme mit sich. An der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) wird seit Jahren an einer Möglichkeit geforscht, das Geschlecht der Küken durch die Eischale hindurch zu bestimmen. In diesem Zusammenhang gibt es laut Mitteilung der TH jetzt einen Durchbruch, der die industrielle Nutzung der Methode möglich macht.

Vor dem Hintergrund des Verbots, Küken zu schreddern oder zu vergasen bleibe das Gechäft für Brütereien nur lukrativ, wenn das Geschlecht der Küken noch vor dem Schlüpfen festgestellt werden könne, heißt es in einer Pressemitteilung TH OWL, an der man umfangreiche theoretische Grundlagen für industrietaugliche Technologie entwickelt und mehrfach erfolgreich getestet habe. Für den letzten Schub würden allerdings Fördermittel fehlen. Professorin Dr. Helene Dörksen vom Institut für industrielle Informationstechnik (init) forscht seit Jahren an der Geschlechterbestimmung im Ei. Bis vor kurzem mussten dafür die Eischalen noch angebohrt werden.

Den Forschern ist ein Durchbruch gelungen

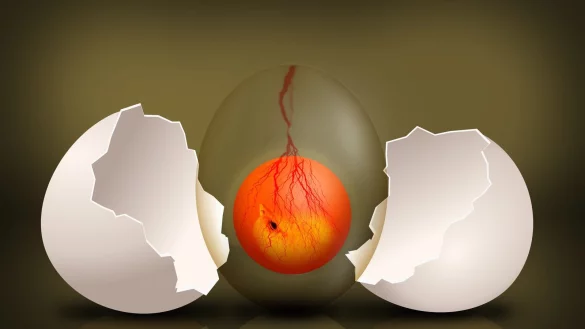

"Jetzt ist ihrem Team ein Durchbruch gelungen. Ziel ist es nun, genügend geschlechtsspezifische Fluoreszenzdaten aus einem drei bis maximal sechs Tage alten Brutei zu sammeln, so dass Mathematikerin Dörksen damit berechnen kann, wer da künftig aus dem Ei schlüpft: Henne oder Hahn. Dazu wird ein Laserstrahl mit spezifischer Wellenlänge verwendet. Wenn wir das Ei mit Laserlicht bestrahlen, antwortet es. Moleküle, die unter anderem in der äußeren Eihülle enthalten sind, geben eine charakteristische Fluoreszenzstrahlung ab. Das heißt: das Brutei ,leuchtet’, ohne dass ein Loch in die Eierschale gebohrt werden muss. Je nach Geschlecht klingt dieses Leuchten mit einem spezifischen Zeitverhalten wieder ab. Hier greift dann der speziell dafür entwickelte Algorithmus", beschreibt Professorin Dörksen den Messvorgang.

Seit sie sich mit diesem Thema befasst, hat sie ein besonderes Verhältnis zu Eiern - oder besser zu ihrem Inhalt. "Wir reden hier über Lebewesen. Am 3. Tag sieht man schon Gefäßstrukturen, die pulsieren. So ein Ei wimmelt nur so voller Leben", sagt die Mathematikerin. Für sie ist das Ziel der industriellen Geschlechterbestimmung daher nicht nur eine aus forschender Perspektive, sondern auch eine ethische Frage: "Wenn wir die Brütereien in die Lage versetzen, so früh schon das Geschlecht im Ei zu bestimmen, verhindern wir auch viel Leid", ist sich Dörksen sicher.

Spektroskopie muss industrietauglich gemacht werden

Mittlerweile geht es der Professorin nicht mehr um den Nachweis der Korrektheit der Methode. Die Genauigkeit liegt konstant bei 98 Prozent. Es geht vielmehr darum, die Spektroskopie industrietauglich zu machen. Denn nur im Masseneinsatz ist die Geschlechterbestimmung für die Brütereien sinnvoll. Die Aufgabe, die dahintersteht, ist nicht einfach: "Wir müssen die Komponenten so optimieren, dass man sie als kompaktes System möglichst in Schuhkartongröße in den Brütereien installieren kann", beschreibt die Wissenschaftlerin das Ziel. "Wir werden dafür noch eine gewisse Zeit brauchen, aber es wird funktionieren", ist sie sich sicher.

Von industrieller Serienreife könne man allerdings erst sprechen, wenn pro Tag 100.000 Eier durchgemessen werden können. "Bis dahin ist es noch ein guter Forschungsschritt. Ziel muss es sein, das Geschlecht im Ei auf dem Transportfließband zu messen", sagt Dörksen. Es gebe mehrere Methoden, das Geschlecht im Hühnerei zu bestimmen. Doch die Professorin ist sich mit ihrem Team sicher, dass sie auf dem richtigen Weg sind. "Wirtschaftliches Potenzial haben lediglich die spektroskopischen Methoden. Nur mit ihnen sind schnelle Messungen möglich. Und unsere Methode unterscheidet sich noch dadurch, dass wir an der äußeren Hülle angekommen sind. Das Ei bleibt unbeschädigt, und wir messen sicher vor dem sechsten Bruttag. Das zusammen hat noch niemand vor uns geschafft." Dennoch ist ihr klar, dass vor ihrem Team noch eine gewaltige Forschungsaufgabe liegt.

"Wir wissen, dass es geht, aber es braucht eine entsprechende Forschungsfinanzierung", sagt Dörksen. Aktuell arbeitet ihr Team mit der komplexen Laser- und Detektionstechnik.