Kreis Lippe. Kaum ein Denkmal in Deutschland ist so umkämpft wie der Hermann auf der Grotenburg bei Detmold. Seit 150 Jahren steht er dort – als Monument, als nationale Figur, als Symbol mit vielen Deutungen. In der dritten Folge des LZ-Podcasts „Mythos Arminius" geht es um die politische Geschichte des Hermannsdenkmals: vom bürgerlichen Nationalismus des 19. Jahrhunderts über die Vereinnahmung durch rechte und extrem rechte Gruppen bis hin zur Gegenwart.

Jetzt anhören!

Historische Einordnung liefern unter anderem Dr. Bärbel Sunderbrink, Leiterin des Stadtarchivs Detmold, und Dr. Michael Zelle, Leiter des Lippischen Landesmuseums. Sunderbrink erklärt, dass der Hermann ursprünglich als Symbol einer „Kulturnation von unten" gedacht war – nicht als kaiserliches Machtmonument. Doch mit der Reichsgründung 1871 änderte sich die politische Deutung. Aus einem Denkmal der Einheit wurde ein Denkmal des Sieges.

Arminius Schulter an Schulter mit Soldaten

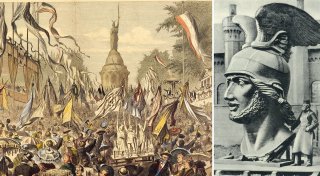

Zelle schildert, wie sich dieser Bedeutungswandel im Ersten Weltkrieg und besonders in der Weimarer Republik fortsetzte. Rechte und reaktionäre Gruppen beanspruchten das Denkmal zunehmend für sich – während demokratische Kräfte kaum sichtbar waren. Bilder und Postkarten aus der Zeit zeigen Arminius als martialischen Kämpfer neben deutschen Soldaten, eingebettet in nationalistische Ikonografie.

Auch der Nationalsozialismus griff auf das Denkmal zurück – wenn auch mit einer gewissen Distanz von Seiten der NS-Führung. Adolf Hitler besuchte den Hermann zwar 1926, setzte später jedoch auf andere Symbole. Umso stärker war das Interesse innerhalb der SS: Reichsführer Heinrich Himmler reiste 1933 nach Detmold, sah im Ort ein „germanisches Heiligtum" – und band ihn ideologisch in seine völkisch-esoterische Kultpolitik ein.

Ein „Führerzimmer" an der Grotenburg

Das zeigt sich auch am Tourismus der Zeit. Der Podcast blickt darauf, wie der NSDAP-nahe Pächter Heinrich Sauer das Gasthaus am Denkmal zu einer völkischen Begegnungsstätte ausbaute – inklusive „Führerzimmer".

Nach dem Krieg wurde das Denkmal von amerikanischen Truppen eingenommen. Der Ort verlor an politischer Relevanz – blieb jedoch symbolisch aufgeladen. Seit den 90er-Jahren beobachten Experten wie der Bielefelder Sozialpädagoge Jan Raabe, wie rechte Gruppen den Hermann erneut für sich beanspruchen. Raabe spricht von einem „Mythos", der nicht durch Schweigen gebrochen werden kann, sondern durch Kontext, Bildung und deutliche Haltung.

Er beschreibt, wie das Hermannsdenkmal für die extreme Rechte bis heute symbolisch aufgeladen ist: „Die Germanen sind für sie Vorbild für Rasse, für Reinheit, für Überlegenheit. […] Hermann war nicht irgendein Germane – für sie ist er der Erschaffer Deutschlands."

Ein hochpolitischer Ort

Raabe spricht von einem regelrechten Germanenkult, der wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert und durch fiktionale Gegenerzählungen ersetzt wird – ein Begriff aus der Geschichtspolitik: „Hier wird nicht auf wissenschaftliche Fakten geguckt, sondern es geht darum, Ideologie und Politik zu machen." Das Hermannsdenkmal wird dabei zur Projektionsfläche für diese Narrative.

Trotz touristischer Nutzung bleibe das Denkmal ein hochpolitischer Ort. Raabe fordert eine klare Haltung: Ausstellungen, Irritationen, neue Kontexte – um rechten Deutungen nicht das Feld zu überlassen. „Was nicht funktioniert, ist nichts zu tun. Das wird den rechten Mythos des Hermann nicht brechen."

Auch deshalb steht am Ende der Folge die Frage: Wem gehört das Denkmal – und welche Verantwortung ergibt sich daraus?

Die dritte Folge „Mythos Arminius" ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Alle Folgen gibt es unter LZ.de/podcast zu finden.