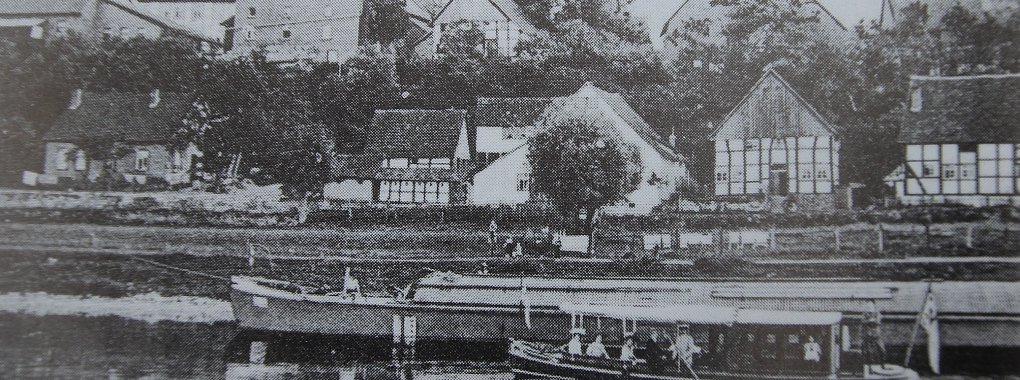

Kalletal-Erder. Von der Straße geht ein Weg mit Kopfsteinpflaster hinunter zum Fluss. Bis in die 1970er Jahre fuhren hier die Autos auf die Hochseilfähre, um nach Veltheim und Möllbergen überzusetzen. Am Wasser ein paar Meter am Ufer entlang nach rechts. Da, in Höhe des ehemaligen Kraftwerks Veltheim, sieht man noch die etwa 40 Meter lange Kaimauer. Das ist übrig geblieben vom früheren Hafen Erder, dem einzigen Hafen in Lippe.

Auch sie ist Lippe: die Weser. Hier, im Norden der heutigen Gemeinde Kalletal, bestimmte der Fluss über Jahrhunderte das Leben, prägte die Weserschifffahrt viele Biografien. Der Hafen Erder war Umschlagplatz für Waren, auch wenn er immer im Schatten des nahen Vlothoer Hafens stand. Für Auswanderer nach Amerika war er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Ort, an dem sie zum letzten Mal lippischen Boden unter den Füßen hatten.

Georg Heil hat ein Buch über den Weserhafen geschrieben

„Viele Lipper sind über Erder in die Neue Welt ausgewandert", weiß Georg Heil. Der 68-Jährige hat ein 1983 veröffentlichtes Buch über den Weserhafen in Erder geschrieben. „Bei einer ,Auswanderer-Agentur‘ in Erder konnte man Fahrkarten bis nach Havanna oder New York kaufen." Ein Komplett-Paket für den Neuanfang in Übersee. In diesen Jahren muss am Erderaner Hafen viel losgewesen sein, meint Heil. Dampfschiffe brachten die Auswanderer bis nach Bremen oder Bremerhaven. Damit war die Weser Lippes Verbindung in die Welt – bis die Eisenbahn der Dampfschifffahrt den Rang ablief.

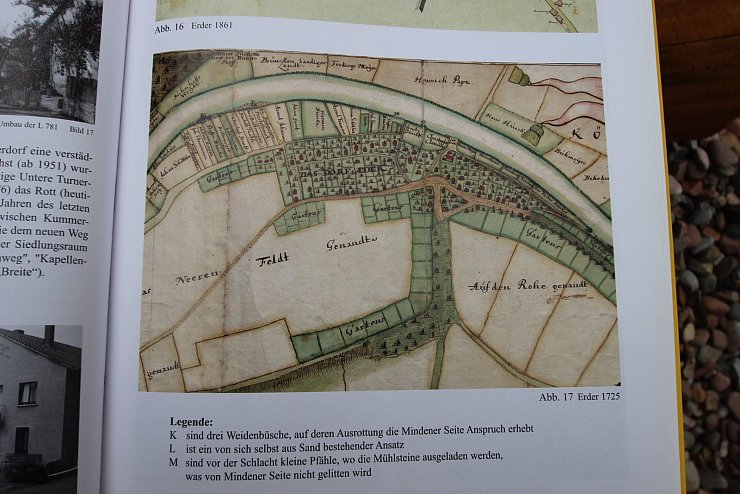

Der Anlegeplatz wird auch als Schlagd bezeichnet. „Der Hafen ist eine Uferstelle, an der die Zollbehörde sagt: Hier muss gelöscht und geladen werden", erklärt Georg Heil. Keimzelle des Hafens war die lippische Zollstelle, die 1711 von Varenholz nach Erder verlegt worden war. Das Weserufer in Varenholz war wegen ständiger Überschwemmungen nicht mehr geeignet. Die Lage in Erder ist günstiger. Es ist die engste Stelle im lippischen Wesertal. Der Fluss hat kaum eine Chance, seinen Lauf zu ändern.

An der Zollstelle mussten die Schiffer, die mit ihren Waren auf der Weser unterwegs waren, ihren Weserzoll entrichten. Und weil die Schiffe anlegten, die von Menschen und später Pferden am Ufer die Weser entlang gezogen wurden, lag es nahe, dass an der Schlagd Waren für Lippe ent- und Waren aus Lippe verladen wurden. Es waren vor allem Massengüter wie Steine, Kalk, Papier und Getreide, die Lippe exportierte. Aus Richtung Bremen und Bremerhaven kamen Kolonialwaren wie Zucker, Tabak, Tran, Fisch, Butter und Öl.

Zurück hoch ins Dorf. Die Straße heißt An der Weser. Nach ein paar Metern geht eine Gasse ab. Sie heißt Packberg.

Dort stand das 1733 gebaute Lagerhaus für den Hafen, Packhaus genannt, in dem die Waren zwischengelagert wurden, die Lippe über Erder verließen und die nach Lippe hereinkamen. Am Hafen war eine Faktorei, eine Art Spedition, eingerichtet worden. Erdersche Schiffseigner hatten ab 1704 das Monopol, Kalk im Amt Varenholz zu kaufen. Sie verschifften es ab 1722 mit anderen Waren über die neue Schlagd bis nach Bremen und weiter die Weser herab. Erder wurde „wichtiger Handelsplatz für Lippe und auch für das preußische Hinterland".

Hansjürgen Hilker hat die Geschichte erforscht

Das schreibt Hansjürgen Hilker in seinem Buch „Das lippische Weserdorf Erder" (2004). Der 85-Jährige hat die Geschichte Erders erforscht. Er wurde im ersten Stock eines prominenten Gebäudes geboren: dem Zollhaus. Der Fachwerkbau entstand 1833, weil das Vorgängergebäude baufällig geworden war. Seit 1920 wurde der Neubau als Schule genutzt. Hilker ist der Sohn eines Lehrers.

Doch auch wenn es an der Schlagd in Erder sogar einen Ladekran gab, sei der Hafen immer eher nebenbei gelaufen, sagt Georg Heil. Die meisten Waren wurden im preußischen Vlotho verladen. Auch wegen der topographischen Nachteile des lippischen Weserdorfs, auf die Hilker verweist: „Waren nach Lippe hinein mussten von Erder aus immer über die Berge geschafft werden. Da ging es von Vlotho aus leichter."

Doch diesen Nachteil wollte eine der prominentesten Persönlichkeiten der lippischen Geschichte aufheben: Fürstin Pauline. „Vlotho war Westfalens Tor zur Welt. Fürstin Pauline wollte Erder zu Lippes Tor zur Welt machen", stellt Heil fest. Doch der Plan scheiterte.

Pauline war von 1802 bis 1820 Regentin in Lippe. Ihre Idee war es, den Hafen Erder über Schlangen und Paderborn an das Fernhandelsnetz anzuschließen. Damit wäre eine wichtige Handelsroute durch Lippe verlaufen – von den Nordseehäfen zum Hellweg oder weiter über Frankfurt nach Süddeutschland. Damit wollte sie dem preußischen Vlotho Konkurrenz machen. Wichtiger Schritt war, eine vernünftige Straße von Erder nach Schlangen anzulegen.

Kleiner Abstecher über den Kirchberg nach Langenholzhausen. Ins Dorf hinein, auf der Hauptstraße um die Kurve an der Wassermühle. Dann geht rechts die Bremer Straße ab.

Die „Chaussee" wurde nach Heils Worten ab 1815 vier Jahre lang mit großem finanziellen Aufwand gebaut. Die Bauern, die die Speditionsaufgaben übernehmen mussten, befuhren die Strecke über Langenholzhausen, wo heute die Bremer Straße an den Handelsweg erinnert, und die Kalletaler Höhen nach Lemgo, Detmold und Schlangen, wo die Grenze und die Zollstation zu Preußen war.

Preußen durchkreuzte die Pläne

Doch damit ergab sich ein Konflikt mit den Preußen. Heil: „Die hatten die gleiche Idee und wollten eine Verkehrsverbindung durch Lippe bauen. Doch Lippe sagte Nein." Da machten die Preußen kurzerhand die Schlänger Zollstelle für Fuhrwerke dicht und bauten eine eigene Chaussee über Rehme nach Bielefeld – ungefähr dort, wo später die Köln-Mindener Eisenbahn gebaut wurde. Damit war Paulines Plan gestorben. „Lippe hätte sich wahrscheinlich anders entwickelt, wenn die neue preußische Straße und später die Eisenbahnlinie teilweise auf lippischem Territorium verlaufen wäre", meint Heil.

Und der Hafen Erder hatte ab Mitte der 1830er Jahre endgültig das Nachsehen. Mit dem Ende des Weserzolls in den 1850er Jahren war auch die Zollstelle Geschichte. Was blieb, waren einige Schiffe, die Getreide für die Niedernmühle brachten. Doch die Schlagd lebte weiter als Anlegestelle für die Personendampfschifffahrt – seit 1843 fuhren Dampfer auf der Oberweser – und als Anlegestelle für die Holztransporte in Form von Flößen. Ausflugsdampfer machten dort Station, hin und wieder auch ein Frachtschiff der Hamelner Mühle. Die Gaststätte „Zur Fähre" – heute eine Brennerei – erinnert daran, dass direkt neben der Schlagd die Autofähre Dienst tat. „Eine wichtige Verbindung nach Minden und zum Bahnhof Möllbergen", weiß Hilker. Nach dem Bahnhof wurde 1974 jedoch auch die Fähre aufgegeben.

Doch der Fluss prägte das Leben in Erder. Der „Menschenlinienzug" war eine wichtige Einnahmequelle – Frachtkähne auf der Weser wurden auf lippischem Territorium bis etwa 1850 von Menschen gezogen. Schiffseigner wohnten in Erder, genauso wie Matrosen, die auf dem Fluss unterwegs waren. Manchmal, wissen die beiden Fachleute, waren im Sommer bis auf den bäuerlichen Bevölkerungsanteile fast nur Frauen im Dorf, weil die Männer alle auf der Weser oder als Wanderarbeiter oder Ziegler fern der Heimat beschäftigt waren.